Besprechung

Redmond Barry (Ryan O’Neal) stammt aus einer halbwegs vermögenden, irischen Familie. Weil er Schande über sich gebracht hat, flieht er nach Dublin. Auf dem Weg dorthin wird er überfallen und bleibt mittellos zurück. Um wieder ein wenig Ehre und Ansehen zu erlangen, beschließt er in die britische Armee einzutreten. England und sein Verbündeter Deutschland stecken in einem siebenjährigen Krieg mit den Franzosen fest. Krieg ist aber nichts für Barry. Er desertiert. Als vermeintlicher Bote flieht er tief ins deutsche Land hinein.

Der deutsche Kapitän Potzdorf (Hardy Krüger) fällt auf die Posse von Barry nicht hinein. Da die deutsche Armee im Krieg arg dezimiert wurde, werden die Reihen durch so manchen nicht ganz Freiwilligen aufgefüllt. Potzdorf „verpflichtet“ Barry auf der Seite der Deutschen zu kämpfen.

Im weiteren Verlauf schafft es Barry durch diverse glückliche Zufälle schließlich Lady Honoria Lyndon (Marisa Berenson) zu ehelichen. Aus Redmond wird Barry Lyndon. Endlich ist er da, wo er seiner Meinung nach schon lange hätte sein sollen. Allerdings ist er finanziell komplett abhängig von seiner Frau. Hinzu kommt, dass Lord Bullingdon (Leon Vitali), Sohn von Lady Lyndon aus erster Ehe, kein Stück gut auf Barry zu sprechen ist.

Meinung von Nils

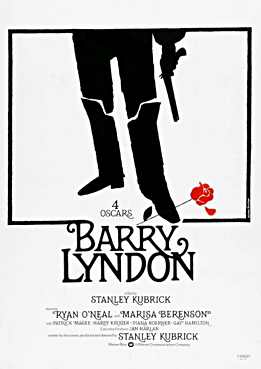

Was hatte ich mich auf den Film gefreut. Stanley Kubricks Film wird immer wieder hoch gelobt. Eigentlich wollte Kubrick einen Film über Napoleon drehen, bekam aber kein grünes Licht dafür. Dann wollte er Vanity Fair des Autors William Makepeace Thackeray verfilmen. Das Stück wäre jedoch viel, viel zu teuer geworden. Abgesehen davon wurde es wenige Jahre zuvor als TV-Serie verwurstet. Also kramte Kubrick im Werk Thackerays herum, bis er das Buch "Die Memoiren des Junkers Barry Lyndon" stieß. Da Kubrick für sein gescheitertes Napoleon-Projekt bereits viel Recherche und Drehortsuche hinter sich hatte, nutzte er das und recyclete es in Barry Lyndon.

Wir sehen einen völlig emotionslosen, geradezu gelangweilten Ryan O'Neal in Stanley Kubricks zweitlängstem Film. Nur Spartacus war länger. Wenn das mit der Langeweile gewollt war – super. Ansonsten wirkt O'Neal, als hätte er keinen Bock gehabt, in dem Film mitzuspielen. Der Stoff des britischen Schriftstellers mag ja ganz gut sein, sonst hätte er auch nicht so lange überdauert. Der Film jedoch hat mich nicht aus den Latschen gehauen. Wobei: Die Geschichte ist lahm erzählt, die Kameraarbeit und die Landschaftsaufnahmen sind hingegen superb.

Es hieß, Barry Lyndon käme ganz ohne zusätzliche Beleuchtung aus. Das stimmt nicht ganz. Bei einigen Aufnahmen kam künstliches Licht zum Einsatz, das dann durchs Fenster schien. Ansonsten setzte Kubrick tatsächlich auf natürliches Licht. Er wollte den Film so authentisch machen wie möglich – das sollte Yorgos Lanthimos 43 Jahre später mit The Favourite ihm nachmachen. Deshalb gibt es auch delikate Aufnahmen bei Kerzenschein. Die Szenerie ist dann ausschließlich von Kerzen erhellt. Dafür kaufte Kubrick spezielle Linsen von der NASA (die schuldeten ihm wohl noch etwas) und ließ damit noch einige spezielle Dinge machen, damit wirklich nur bei Kerzenlicht gefilmt werden konnte. Die Schauspieler durften dabei nicht wild im Raum herumlaufen, weil sie schnell aus dem Fokus geraten und damit unscharf geworden wären. Die Landschaftsaufnahmen sind wunderschön.

Das "Wie" muss man also ausdrücklich loben. Da kam der Perfektionist in Kubrick mal wieder zum Vorschein. Das "Was" breitet mir nur Probleme. Wir verfolgen das Leben von Barry, wie er nach Höherem strebt, aber immer wieder scheitert. Nur nimmt man O'Neal das "Scheitern" nicht ab. Aus dem Off hört man eine Erzählstimme. Die meint, dass Barry in der Armee in schlechte Gesellschaft geraten sei, aber davon merkt man nicht viel.

Die einzige wirklich "schlechte" Gesellschaft ist, wenn sich Barry mit dem Chevalier du Balibari (Patrick Magee) abgibt. Den sollte er im Auftrag der Preußen ausspionieren. Da es sich hierbei um einen irischen Hochstapler handelt, schließen beide schnell Freundschaft und so nehmen sie gemeinsam diverse Adlige beim Kartenspiel aus. Im Roman ist Balibari der lange verschollen geglaubte Onkel von Barry. Das hat Kubrick, der auch das Drehbuch schrieb, unter den Tisch fallen lassen. Bei ihm sind es einfach zwei Iren in Preußen, die sich gegenseitig an die gute, alte Heimat erinnern.

Neben den tollen Aufnahmen fällt auf, dass ziemlich wenig gesprochen wird. Marisa Berenson, die im Vorspann an zweiter Stelle erwähnt wird, hat im gesamten Film etwas mehr als ein Dutzend Sätze. Auch O'Neal spricht nicht viel. So wirken die Bilder – und die Musik. Gefühlt wird den gesamten Film über Musik im Hintergrund gespielt (was nicht stimmt). Meist fröhliche, militärisch anmutende Lieder. Aber auch einfach zeitgenößische Musik. Kubrick soll während der Dreharbeiten Musik gespielt haben, damit die Schauspieler in die richtige Stimmung versetzt wurden. Das hatte er sich bei Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod abgeguckt.

Die Figur des Barry Lyndon ist keine, mit der man sich identifizieren oder mit der man mitfühlen kann. Die Emotionslosigkeit von Ryan O'Neal macht es nicht leichter. Lyndon ist ein Betrüger, aber wir sehen nicht wirklich Betrügereien. Er ist ein Weiberheld, das sehen wir, wenn er kurz mit dem Kindermädchen rummacht. Aber auch dieser fehlerhafte Charakterzug geht irgendwie unter. Von der Geschichte her ist Barry Lyndon für mich nichts Ganzes und nichts Halbes. Was schade ist. Wie gesagt, ich hatte mich auf den Film gefreut. Lediglich die tollen Aufnahmen bleiben haften.